プログラミングを行うならば、ソフトウェアだけでなくハードについても多少の知識は身に着けておく必要があります。

特にメモリはプログラムを作っている最中に意識することが多いです。

CPU、メモリ、HDD(ハードディスク)についてよくある「部屋」で例えて解説します。

ハードディスク(HDD)とは

ハードディスクは、Hard Disk Drive の略で、HDDとも呼ばれます。

HDDは、コンピューターのデータを記憶する場所です。

部屋に例えると本棚や引き出しに当たります。

すぐに取りださない(処理中でない)データを保管しておく場所です。

データを使う場合は、一度メモリに取り出して、CPUで処理します。

本棚が小さいと、英語の参考書は入れておけるが、辞書は無いということになります。

本棚や引き出しが大きいとたくさんの情報を保存しておけるということですが、多くなれば探すのにも時間がかかってしまいます。

その探す時間を改善されたものがSSDです。

ソリッドステートドライブ(SSD)とは

SSDは役割としてはHDDと同じです。

SSDの魅力は、フラッシュメモリと同じ技術で作られており、必要なデータを探すのがとても早いということです。

HDDと比べれば高価になりますが、年々SSDの値段も下がってきているので、後々は採用することをおすすめします。

ちなみに、私は、めったに使わないデータやバックアップをHDDにし、OSや現在稼働中のプロジェクトはSSDで動かしています。

メモリとは

メモリは、コンピューターのデータやプログラムなどを記憶する場所です。

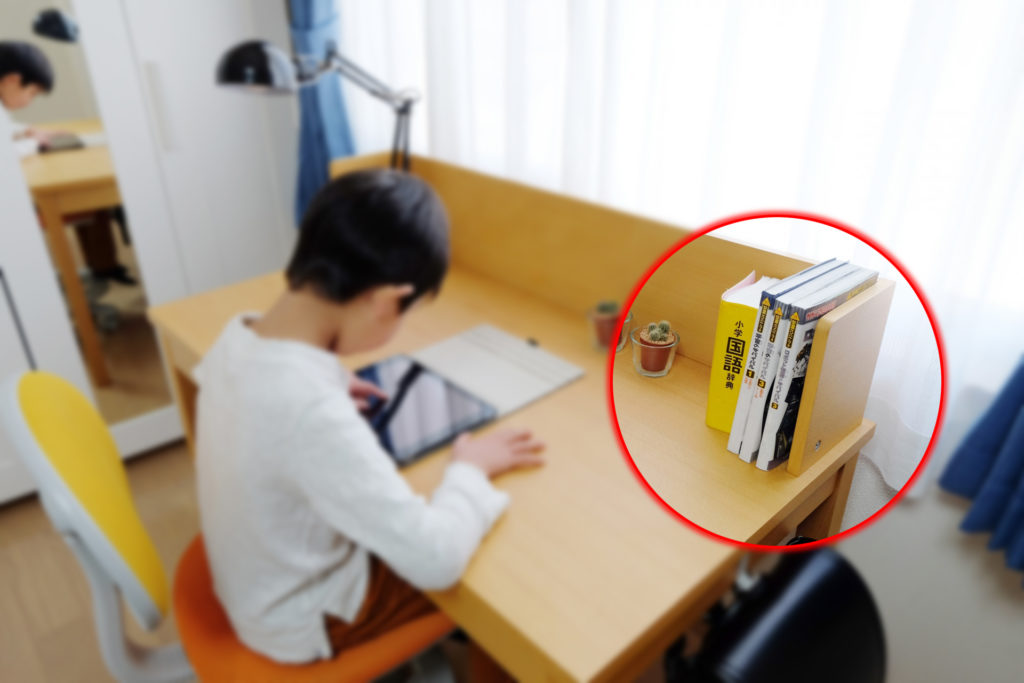

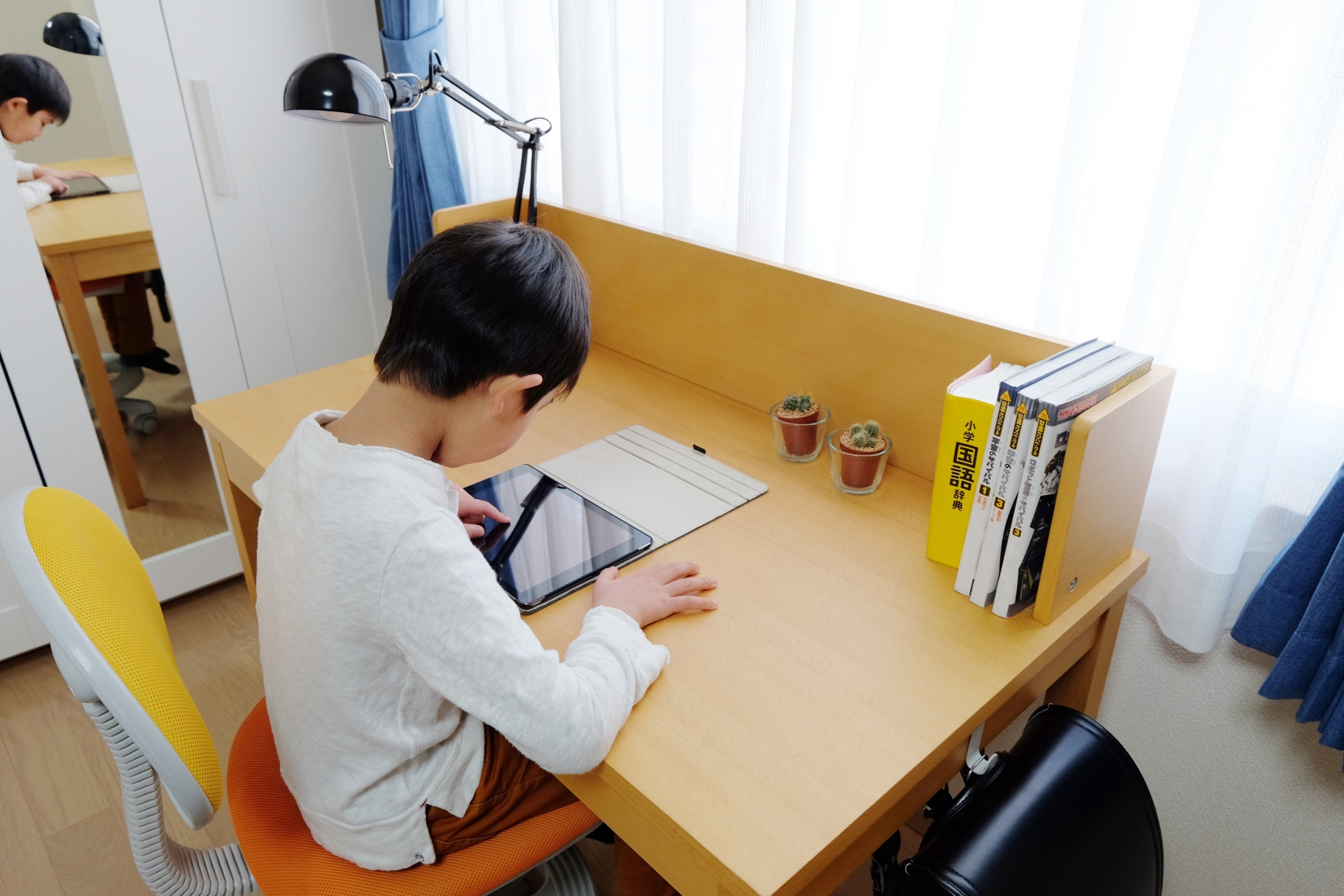

部屋で例えると机の上です。

例えば、英語の勉強をするときには、本棚から英語の教科書や辞書などを取り出して勉強します。

メモリが大きい(机の上が広い)と、教科書も参考書も辞書もPCも置けます。

しかし、メモリが小さい(机がせまい)と教科書しか置けず、辞書や参考書が必要になったら教科書を本棚に片付けてから辞書や参考書を本棚から取り出すようになるので非常に効率が悪く遅くなるということです。

HDDと似ていますが、簡単に言うと以下のような違いがあります。

- メモリはデータへのアクセスが早いが、電源を切るとリセットされてしまいます。

- HDDはデータへのアクセスは遅いが、電源を切っても残ったままの状態です。

処理中のデータをHDDからメモリに取り出し、処理が終わったらHDDに保存するようにコンピューターが自動的に制御してくれています。

これにより、互いの長所を活かして効率的に処理をしてくれます。

CPUとは

CPUは、Central Processing Unit の略で、中央演算処理装置や中央処理装置と言われます。

メモリからデータを取り出して、他の装置の制御や処理などを行うコンピューターの心臓部分にあたります。

部屋で例えると、作業をしている人間です。

能力の高い人は次から次へと仕事をこなしますが、能力が低いとなかなか終わらないということです。

まとめ

テキストの編集や、エクセルやワードを使った作業程度であれば、能力の高い人も広い机や大きい本棚も必要ないです。

しかし、動画の編集などコンピューターに負荷のかかることをする場合はやはり能力の高い人も広い机や大きい本棚も必要になってきます。

MacやWindowsに限らずパソコンと呼ばれるものはこのような仕組みになっています。

更に言えばパソコンに限らずスマートフォンやサーバーに関しても同じです。

コメントを残す